名古屋の機能不全家族・専門の心理相談 家族の呪縛から解放され前を向くために

機能不全家族の専門カウンセリング|臨床心理士・公認心理師がサポート

機能不全家族

専門カウンセリング

臨床心理士・公認心理師

がサポート

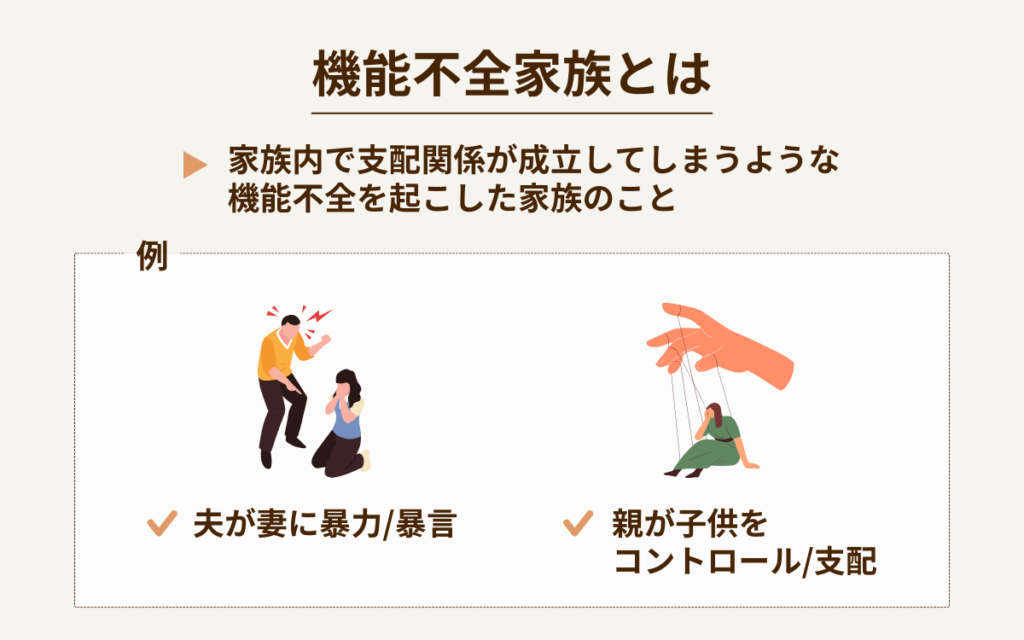

機能不全家族とは、その名の通り「家族としての本来の機能が、うまく成り立っていない家庭」のことを指します。

親として、あるいは人間としての資質に課題を抱えた方が、家族を運営しようとすると、そこには様々な理不尽が横行しやすくなります。

その結果、お子さんにとって家庭が「安心できる場所」ではなく、「危険な場所」となり、その悪影響によって、大人になってからも生涯にわたって「生きづらさ」と共存しなければならない、という苦しい人生を歩むことになってしまうのです。

関連性のあるテーマ

当カウンセリングは、診断や治療といった医療行為を行うものではありません。臨床心理士や公認心理師といった専門資格を持つカウンセラーが、認知行動療法などの心理療法を用い、様々な問題で悩む方々に対し、ご自身の心と向き合い、不安のメカニズムを理解し、日常生活をより穏やかに過ごすための専門的なサポートを提供します。

本記事は、アメリカ精神医学会(APA)が発行する『DSM-5-TR:精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版 改訂版』に基づき、臨床心理士が専門的知見のもとに執筆・監修しています。本内容は診断や医療行為を目的としたものではなく、カウンセリングにおける理解を深めるための情報提供としてご利用ください。

安全とは程遠い… 理不尽な家庭環境

「家族」…それは、本来「暖かくて、心から安心できる場所」であるはずですよね。

誰もが、家族や家庭に対して、そのような温かいイメージを持っているのが、本来の形ではないでしょうか。

しかし、残念ながら、すべての家族や家庭が、そのような安全な場所であるとは限りません。

「機能不全家族」…あまり聞き馴染みのない言葉かもしれませんね。

これは、家族が本来持っているはずの「安全な場所を提供する」「子どもの健全な成長を支える」といった機能が、うまく働いていない家族の形態を指します。

そして、その機能不全家族には、様々なパターンが存在します。

- 家庭の中に、不和や対立や理不尽さが横行している家庭

- 親が子に否定的な言葉を投げ掛けるなど人格を傷付ける行為が日常的に行われていたり

- また子どもに対する過度な期待や子どもの意見を尊重しないなどの場合

そこは決して「安全」な場所などではなく、むしろ「危険な場所」「事故現場」とも呼べるかも知れません。

家族内に緊張が続いていたり、安心できない環境で育つと、大人になってから生きづらさとして現れることがあります。詳しくはアダルトチルドレンをご覧ください。

さらに、家族の問題は、親子関係のパターンとして受け継がれる場合があります。その場合は、親子問題・親子関係をご一読ください。

機能不全家族とは?:その基本的な理解

「機能不全家族」は、支配力の強い家族(主に親や夫)が、下位にあたる家族(主に子どもや伴侶)を抑圧するため、安全性が確保されず、子どもは当然親から受け取るべき必要な「愛情」や「保護」を得ることが出来なくなってしまいます。家庭により頻度や程度はさまざまです。

どの親も当然ですが完全ではありません、たまには脱線もありますが、機能不全性が習慣化していたり、度を越していたりすれば、当然子どもの心に深い傷を与えてしまいます。

人生に対する「生きづらさ」を感じていたり、精神疾患を患っている方でも「私の育った家庭は良い家庭だった」と主張する人が多くいらっしゃいます。それは、自分が育った場所は、自分の価値観や考え方が生み出された場所であるため、問題があったとしてもそれを「当たり前」だと感じてしまうからです。

つまり自分自身が育った「家族」を客観的に見れていないことで、自分の家庭環境を実際よりも高く評価してしまい、問題があるのにも関わらずそれを認識することができません。「機能不全家族」の特徴は家庭によって様々ですが、以下はその中でも典型的な特徴です。

機能不全家族の主な特徴

機能不全家族によく見られる特徴の一部を示しますが、状況や程度が様々なため、明確な定義付けが難しいことがほとんどです。

- 子どもの前で平気で感情を露わにする親がいる

- お酒や薬物などの「依存症」の人が家族にいる

- 親が子どもを拒否することが多く、愛情表現を余りしない

- 親が他の兄弟や他の誰かと比較をし、差別をしたりする

- 両親の仲が悪かったり、親子の紛争などいつも争いごとがある。

- 父親が子と遊ぶことが少なく夢を語り生きる喜びを教えていない

- 親と子どもの役割が逆転し、子どもが親を慰め愚痴などを聞いてしまう

- 「それをしたら食事は抜きだ」のように逆らうと直ぐに罰を与える

- 子どもに受験や学歴など過大な期待をかけ、周りに良く見られようとする

- 家庭内に借金や浮気などの秘密があり、周囲に知られないよう口止めする

- 家族が絶対権力者のひとつの意見だけで動き、それには怖くて逆らえない

- 親が子どもに対して「役立たず」「頭が悪い」など人格を否定する発言がある

- 「あなたのためを思って」と言い、自分の思い通りに子をコントロールする

- 家族に一貫したルールが無く、親の気分で厳しくなったり甘くなったりする

- 嫌味や皮肉が飛び交い子どもに対しても罪の意識を植え付けるような人がいる

- 親が障害を持っていたり、仕事が忙しく不在がちで子どもの世話をする人がいない

機能不全家族の12のパターン

機能不全家族は、主に下記のようなパターンに分類することができます。(※これはあくまで分類の一例です)

1.愛のない、冷たい機能不全家族

家族同士が無関心であったり、親が病気がちであったりすると、子どもに必要な抱っこなどの体の接触が極端に少なくなります。このような家庭で育った子どもは、常に空虚感を抱いてしまうため「見捨てられ不安」を感じやすい性格をもつ傾向があります。また、人に構ってもらうことも少なかった為に、他人や世の中に対して心を開くことが難しく不信感を抱く気持ちが強くなります。

2.子どもを否定する機能不全家族

他人や兄弟姉妹と比較することが多く、悪いことは全部特定の子どものせいにします。親は子どもを過度に批判したり、イヤミや皮肉を言ったりします。子どもは、親の言うとおりにコントロールされる為、自分の判断に罪の意識を持つようになってしまいます。

3.子どもへの期待が大きすぎる機能不全家族

親の自尊心を満たす、道具かペットのように子どもを扱います。自分の夢を子どもに託したりすることも多く、子どもは「本当の自分」と「求められる自分」のギャップに悩んだり、完璧主義の性格を持ちやすくなります。

4.表面だけ良く見せようとする機能不全家族

親は学歴や肩書きといった外見を重視し、いつも他人の目を意識しています。親は外面だけよく見せるために、子どもも裏表がある性格に成長しやすくなり、他人に上下をつけて軽蔑をするといった傾向が出てきます。

5.隠し事や秘密がある機能不全家族

外に知られてはいけない家族の秘密があったり、隠し事を持つ家庭です。虐待や親の浮気・不倫・金銭問題などがあり、親は子どもに誰にも言わないように口止めしたりします。この結果、子どもは恥の意識を持ちやすくなり、隠す必要のないことでも隠すような隠ぺい体質になってしまいます。

6.容姿や身体について否定的な事を言う機能不全家族

親が子どもに対して、又は兄弟間で、顔や体型についてからかったり、見下したりする家庭です。お尻や胸など性的な部分まで無神経に否定をするので、子どもは自分の容姿に自信が持てなくなります。否定された子どもは大人になると、整形手術を繰り返したり体型を気にするが余り拒食や過食嘔吐などの「摂食症」を引き起こす可能性があります。

7.親と子どもの立場が逆転している機能不全家族

子どもでありながら、親のけんかの仲裁に入ったり、親の愚痴を聞いたりします。常に親の相談を受けたり、親が体調の悪い時には親の代わりに家事をしたりする為、大人になっても人の世話ばかりをしてしまいます。褒められることが自分の存在価値だと思い込むため、自分を必要とする人がいないと、不安に襲われる傾向があります。(ヤングケアラー)

8.子どもを過度に甘やかしてしまう機能不全家族

親が自分の中にある寂しさを埋めるため、子どもを溺愛する家庭です。欲しい物を何でも買い与えたり、悪いことをしても子どもを叱ろうとはしません。子どもは自立することが難しく、大人になっても自分で自分のことが出来なくなります。また、精神的に弱くなり、些細な事でも落ち込む性格に繋がりやすいと言われています。

9.子どもの存在自体を否定する機能不全家族

「男の子だったら良かった」「あなたなんて産まなければよかった」などと、子どもの存在自体を否定する家族です。そのように言われた子どもは、生きていること自体に罪悪感を覚えてしまい、自殺願望を持ってしまう傾向があります。また、自分の性別への嫌悪感や劣等感から、違う性別の人間や、本来の自分と真逆の人格になることによって人に認められることを強く望むようになります。

10.家族に依存症の人がいる機能不全家族

親が「アルコール依存症」「ギャンブル依存症」「薬物依存症」などの依存症を持ち、親が酔って暴れるなどの暴言・暴力などがある家庭です。そのため子どもはいつでもビクビクするようになり、感情表現も鈍くなってしまいます。大人に成長しても、親と同じ傾向の依存症になる可能性が高く、イライラや怒りなど常に感情が不安定になります。中には素行不良や非行に走り、自身の親と同じような道を辿ることになる子どももいます。

11.家庭に不和があり、両親の間で暴力がある機能不全家族

父親が母親に対して(又は逆)暴力を振るっていたり、祖父母や親族の仲が極端に悪い家庭です。子どもはこのような不和を見て育つため、落ち込みやすく、虐められやすい性格になります。大人に成長しても、不安が常に付きまとい「不安症」や「共依存症」になる可能性が高くなります。

12.子どもへの虐待がある機能不全家族

親の怒りの爆発が頻繁に家庭内で起こる場合やネグレクトのように育児放棄や子どもに関心がほとんどない場合など、子どもに対する「虐待」がある家庭です。精神的に追い詰めるようなお仕置きや言動が多く、本来子どもが困っている時には手を差し伸べてくれる親の役割は全く機能しておらず、むしろ安心感が得られず、子どもは常に緊張し、楽しく生活することが出来なくなります。感情表現も上手く出来ず、自尊心が低くなってしまい、成長すると「パニック障害」や「愛着障害」などを引き起こすこともあります。

機能不全家族のまとめ:根底にある問題

上記のように、機能不全家族はさまざまな特徴やパターンがありますが「機能不全家族」になってしまう要因として代表的なのが「アルコール依存」「虐待」「共依存」です。こういった問題を抱えている人が家庭にいることで、家族のバランスが崩れ「機能不全家族」の状態を作り出してしまします。

しかし「機能不全の状態」は必ずしもゴタゴタのある家庭で起こるのではなく、一見何も問題のないような平和的な家庭でも起こります。

親が周りの目を気にして「良い家庭」であることをアピールしたり、子ども自身の自由な感情を抑圧させて「優秀な子」を演じさせたりするので、家庭は嘘と抑圧だらけのピリピリした場所になり「安心感」とは程遠い環境になってしまいます。このようにして、家族の問題から目を背ける「機能不全家族」の状態が作り出されます。

「安全基地」として機能しない家族で育った子ども

家庭とは「子どもが健やかに育つ場」であり、子どもにとってはいつでも戻って来れる「安全な基地」でなければなりません。

子どもは健全な家庭でこそ「自己」を成長させることが出来ますが、機能不全家族は「見たものを見ないこと」にしたり、「問題を問題として取り上げない」ことが日常的に行われているため、子どもは混乱し健全な「自己」を確立することが出来ません。

また、「機能不全家族」は親子間の境界が曖昧であったり、またはその境界が無いために、親は子どもをコントロールしようとします。その結果「機能不全家族」には暗黙のルールが作られてしまいます。

機能不全家族の中で、暗黙のうちに作られるルール

機能不全家族の家庭の中には様々な問題はあるが、その問題について話すことは良くないという暗黙のルールがあり、これは親が問題を先送りにして、問題と向き合うことを避けようする心理から来ています。

父親が絶対権力者であり家庭内に横暴さがあるにも拘らず、母親はその問題を事なかれ主義により見て見ぬふりをする態度を子が見て育つような状況。父親の問題には誰も見て見ぬふりをし行動を起こさないなど。そして親自体が「人を信じても裏切られるだけだ」との考えを持ち常日頃から家庭内で愚痴や人への批判が多いために子も同様に、誰も信用・信頼することが出来ないという考えが芽生え、「孤独」や「不安」を抱いてしまいます。

このようなルールでがんじがらめにされた子どもは、親の愛情を得るためにルールを必死に守り「良い子」や「世話役」または「悪い子」などを演じてしまうことが多々あり「機能不全家族」で育ったそのような子どもを「アダルトチルドレン」と呼んでいます。“完璧な家庭”なるものはこの世に存在しませんが、子どもにとって家庭環境は人格形成に大きな影響を与えます。

「トラブルが全くない家庭が良い」ということでは無く、問題があった時に家族や周囲の人が、子どもの感情や欲求をきちんと“表現”させてあげることが必要だと思われます。

理不尽な親が運営する家族の、その行く末

機能不全家族とは、家族としての機能が成り立っていない家族です。儒教の精神が残る「親は絶対」「親を尊ぶべき」「親の恩義」の思想を持つ中国・韓国そして我が国日本も例外なく古い慣習に基づいた家族の在り方、教育などが一部ではありますがまだまだ色濃く残っている家庭も見受けられます。

孔子の教えとは無縁なアメリカでも、思想が違えど家族が機能不全家族に陥っているケースも多くあります。機能不全家族という家庭内における問題は、どこの国でもどこの家庭でも大なり小なり抱えているものです。

そんな中でも、子どもに悪影響を与えてしまう機能不全家族には、子の将来を危ぶむアダルトチルドレンが増える一つの要因になっているため看過することは出来ません。

親や祖父母の言葉に支配されている子ども

一見、機能不全家族とは無関係で、何の問題もみられないような家族であるような場合においても、子どもの決めることに対して親や祖父母が口を出しているようであれば、自分で自分のことが決められなくなる場合もあります。また子どもを一人の個人として尊重できずに、未熟な者、自分よりも劣っている者として扱ってしまう場合にも問題です。

未熟なところがありつつも一人の個人として接して、よい大人になれるように育てていくことが必要なのですが、親もストレスや人間関係、古い価値観などに縛られており、それによって身動きが取れにくくなっている場合もあります。子どもの価値観を変えていくためにはまず、親の固定概念も変えていく必要があるでしょう。

親の態度が変わることで子どもの様子も変わることはよくあります。機能不全家族では無く、機能した家族の形成が望まれます。

批判・愚痴・悪口が飛び交うことは日常茶飯事

親が人や物事に対して批判や悪口などが多い場合においては、子どももその影響を受け継ぎ、周りの人を信じたり、素直に前向きに物事を捉えて取り組むということが難しくなります。これもやはり機能不全家族と言えるでしょう。

子どもは親の背中を見て育つともいいますので、親の頑張っている姿を見ることで、自分もああなりたいとか、あんな風になれたらいいなと感じることもあるでしょう。できる限り良いところを見つけ褒める習慣を身に付けることも重要です。

当たり前だと思うことでも出来たら褒めることや、「よくできたね!」と声を掛けてあげることでも子どもは自分が必要な存在なのだと感じることが出来るようになります。

もちろん、出来た時だけでなく、出来なかった時も、「こんなところは惜しかったけどよく頑張ったよ」とか「ここまでできるとは思わなかった。スゴイね!」とか言ってあげられるといいでしょう。

85点を取ってきた子どもに、「あとの15点は何を間違えたの?!」と言ってしまうよりは、「15点の分はきちんと復習しておくと次は100点が取れるね。」などと言い方を変えてみる工夫が大事です。

子の気持ちを最大限理解することが必要

子どもが甘えていると感じた時など、一言いいたくなることもあるかもしれませんが、そこはぐっと堪えて相手と同じ土俵に乗らないほうがいい場合もあります。

不登校で家に引きこもっているにも拘らず、医師になるのだ、と言っている場合などもありますが、そんな状態ではなれる訳がないと言いたくなる気持ちも分かりますが、そこは本人にそう直球で伝えるのは少し酷かもしれません。

本人も自分でよく分かっていることでもあり、反抗心で言っている場合もありますので、親子喧嘩に発展するかもしれません。それよりも、どうすれば医師になれるのかを一緒に考えてあげることもいいでしょう。学校に行けるように促すことや医師になるための予備校を探すなどの行動もいいかもしれません。

親が本気であると分かれば、子どもも感じることが違ってくるでしょう。機能不全家族では親の感情的や高圧的な態度により子は萎縮したり興奮して過剰な反発が見られます。そうならないように色んな価値観があって良いのだ、との精神で互いの個性を重んじながら笑顔が絶えない安心できる、羽を伸ばせる家庭を運営して行きましょう。

親の奮起により子は幸せになります。

厳しさの中にも、見守り褒めることが大切

子どもにとって、親は厳しいことを言う存在でもありますが、それと同時に見守って慰めてくれることや、無理はしないようにと気遣ってくれる存在でもあると嬉しく感じるのではないでしょうか。

その際にも、「あなたはダメなのよ」という言い方ではなく、「頑張っているね」とか、「こんなことも出来るようになったのだね」など相手を認めてあげられるような言い方ができるといいでしょう。

ちょっと大げさでもいいので、子どもができるようになったことを見つけて褒めてあげれば子どもも喜び、また努力を始めるのではないでしょうか。不幸にも機能不全家族で育った子どもはアダルトチルドレンとなり、生涯つらく苦しい生き方を余儀されます。

常に子どもの心に寄り添い、安定した精神で子と接することが出来れば、子どもは自分の存在意義を感じ親に育ててもらったようにまた子へ繋げていきます。子の将来への幸せは親の姿勢がとても大切です。

親の持つストレスの解消方法を見極める

機能不全家族の生活面では、親が自分のことで精いっぱいになってしまい、子どものことまで目を向けられていない場合もあります。親も感情ある人間なので、つらいことや、泣きたくなることもあるかもしれません。

そんな時にも踏ん張って子どもに頑張っている姿を見せてあげられるといいのですが、日々忙しく過ぎていく中で、なかなか子どもと向き合えないという親も多くいます。仕事が忙しかったり、夫婦仲がよくなかったり、家族仲が良くなかったりとそれぞれ問題を抱える中で、子どもも感じるところもあるでしょう。

そんな場合でも、相手を尊重し敬うような態度を見せることで、子どもも感じ方が変わるのではないでしょうか。

子に暴言を吐けば脳に損傷を起こす場合も

機能不全家族の環境の中では、親が子どもを馬鹿にすることや、子どもの言うことが尊重できないと、子どもが自分自ら主体性をもって発言することなどをやめてしまう場合などがあります。

親から見ると聞き分けの良いできる子に見えるのですが、本人の心の中では、「もう抵抗しても無駄だ」とか、「言ってもわかってもらえない」といった諦めの感情が生まれている可能性もあります。

学校を卒業し、社会に出ていくと今度は自分の人生を歩むようにと言われますが、親の言いなりに主体性なく生きてきた場合には、いきなり放り出されても、どうすればいいのか、どうしたいのかさえも分からなくなっている場合もあります。

親は良かれと思って、その子に道をつけることもありますが、それがその子には合わない道で上手くいかない時でも、そこで落胆し、見放すのではなく、子どもの特性などを考えて、手探りながらも毎日一生懸命に生きているのを認めてあげて欲しいとも感じます。

親も分からない中で生きている場合もある

機能不全家族の中で育ったとしても、ある程度の年齢になれば、親の全てが正しい訳ではないことなどにも子は気づくのですが、親にある程度の地位やお金があった場合には、親の言うことが合っているのではないかと考えることもあります。

しかし、親がそう言うからといって自分に合っているかは、また別の問題です。親はこういっても自分はこうだという本人の思いはきちんと持っておくことも大切です。それが本人のアイデンティティでもあり、本人が将来一人で生きて行く上での大切な指針になる場合もあります。

自分でこれだ!と思ったらやってみることもいいですし、親にも最終的には「頑張ってね。」と言ってもらいたいものです。ただ自分の決めたことには自分で責任をもって、人のせいにしないことも大切になってきます。自分で決めたことは最後までやり遂げるくらいの気持ちで臨むことも必要でしょう。

親の言葉の呪縛から解放されよう

機能不全家族で育ち、親や兄弟や知人などから掛けられたネガティブな言葉は、決してあなたを縛るものではありません。

一時の感情で発された言葉であるかもしれませんし、その言葉自体にはあまり何の意味も持たないものもあります。ネガティブな言葉に振り回されるのではなく、自分自身をしっかりと持って、自分の人生を歩んでいくことが必要です。そのために、自分を縛るネガティブな思考を取り去ることも必要になります。

誰かの犠牲になるのではなく、自分自身の人生を歩んでいきましょう。それで周りの人も幸せになるのであれば、それが一番いいでしょう。周りの人の幸せを考えるのであれば、まず自分が充実した幸せな生活を送ることが必要です。機能不全家族から受けた言葉の呪縛から解き放たれて、自分自身の人生を生きてみましょう。

機能不全家族特有の「負の連鎖」を断ち切る

「機能不全家族」で育った子どもはアダルトチルドレンとなって、心に傷を抱え続けてしまいますが、子どもだけで無く親にもやはり深い傷があり、両者共に辛い思いをしている場合もあります。「機能不全家族」は世代に渡って連鎖してしまいます。世代間で引き継がれてきた生きづらさの連鎖を見直し、自分らしく生きる一歩を踏み出していきましょう。

名古屋聖心こころセラピーにいらっしゃる方は、自分の精神状態の原因が「機能不全家族」であることに気付いていない方が多くいらっしゃいます。

まずは、客観的に「育った環境」や「現在の家族との葛藤」を認識して頂き、アダルトチルドレンを解消するためのプログラムで苦悩から解放され、健全な家庭を築いていきましょう。

「親の資質を持たない親に育てられた家庭を機能不全家族と言い、その影響を受けた子どもたちをアダルトチルドレンと呼びます」

機能不全家族の心理テスト

◆関連記事 アダルトチルドレン 親子問題・親子関係 大人の愛着障害 自己否定・自己嫌悪

参考文献・参考資料

- 西尾和美(1999) 『機能不全家族:「親」になりきれない親たち』 講談社

- 増田彰則(2019) 家族の機能不全と子どもの心 教育と医学 67巻 6号